- カテゴリ:

- コラム

2025年01月31日

放置してはいけない「腸の不調」とは?

【放置してはいけない「腸の不調」とは?】

◆腸内細菌が異常に活性化することで発症する病気

特に「食べ過ぎた」「飲み過ぎた」といった思い当たる原因はないけれども、何となくお腹が張る、おならがよく出る、ご飯を食べると胸焼けがして苦しい、などの症状でお悩みの方はいませんでしょうか。

もしかすると、それは腸内に棲む細菌のバランスが崩れることによって発症しているのかもしれません。

人間の腸は、大きく小腸と大腸に分けられます。小腸は、食べ物を消化・吸収するのを主な役割としており、腸内細菌はあまりいません。

大腸には、約9割の腸内細菌が生息しており、小腸で消化・吸収できなかった食物繊維等を栄養源に、発酵・分解を行っています。

大腸を主な棲家としているはずの腸内細菌が、小腸で過剰に増殖してしまう病気を、SIBO(シーボ:小腸内細菌異常増殖)と言います。先述の腹部膨満感や腸内ガスの発生などといった不調は、このSIBOによって引き起こされている場合があります。

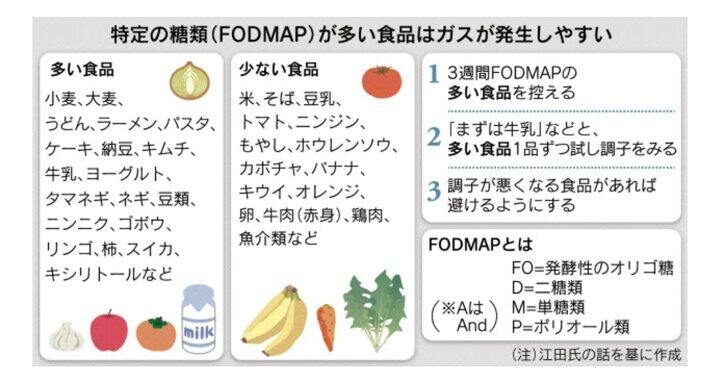

SIBOでは、納豆や牛乳、ヨーグルト、きのこ類や豆類など、体に良いとされている食べ物を食べることで症状が悪化します。発酵食品や繊維が多い、いわゆる高FODMAP(フォドマップ)食と呼ばれる食べ物は、小腸で異常増殖した腸内細菌の活動を活発化させてしまうためです。

※日経新聞Web版:2016年12月22日より抜粋

もし、高FODMAP食を食べて、消化器系の不調が悪化するようであれば、SIBOの可能性がありますので、図中右上の3ステップを試してみると良いでしょう。

《参考文献》

日経新聞Web版:2016年12月22日、ダ・ヴィンチweb:2019年12月12日、他

──────────────────────────────────

◆腸の不調の原因は、検査でわかる

最近、SIBOとともに、知られるようになった腸の病気に、リーキーガット症候群があります。

元来、腸管は、体の内部に侵入しようとする病原菌を防ぐための防御壁の役割を担っています。普段、腸壁の細胞は、細胞同士がきちんと結合され、異物が侵入できないようになっています。

ところが、炎症を起こしやすい食べ物や薬剤などを頻繁に摂取したり、病原菌が侵入したり、腸内細菌の悪玉菌が増殖するなどして腸壁が荒れてしまうと、腸壁の結合が緩んでしまい、そこから細菌や毒素、未消化の食べ物などの異物が血液中に漏れ出て体内を巡り、さまざまな体の不調をもたらします。

これがいわゆる“腸漏れ”であり、リーキーガット症候群です。

リーキーガット症候群を発症すると、便秘、下痢、疲労感、肌荒れ等々、いろいろな症状が現れます。特に近年では、リーキーガット症候群がアレルギーを引き起こす一因になっているのではないかとする説も浮上しています。

現代社会を生きる私たちの周りには、腸管を傷づける様々な要素で溢れています。荒れてしまった腸内環境を改善する方法は次回、お伝えしますが、もし、日常生活に支障をきたすような症状に悩まされている方は、一度検査することをお勧めします。現在は、腸内環境、リーキーガット症候群、SIBOと、いずれも検査が可能です。

これらの検査は自費になるため、当院では、実際に検査すべきかどうかという事前のご相談も承っております。検査を検討される際は、ご相談いただければと思います。

サーチュインクリニック大阪 院長 鈴木嘉洋

《参考文献》

NATIONAL GEOGRAPHIC日本版:2024年10月25日、公益財団法人腸内細菌学会HP、他

よく読まれている記事

-

最近、明らかになってきた“腸皮膚相関”とは?

- カテゴリ:

- コラム

-

意外に知られていないメラトニンと健康の関係

- カテゴリ:

- コラム

-

病人が、病院でたらい回しにされる理由とは?

- カテゴリ:

- コラム