- カテゴリ:

- コラム

2024年12月13日

意外に知られていない、アルコールと糖化の関係

【意外に知られていない、アルコールと糖化の関係】

◆アルコール老化とは、糖化のこと

前回は、糖化についてお話ししました。

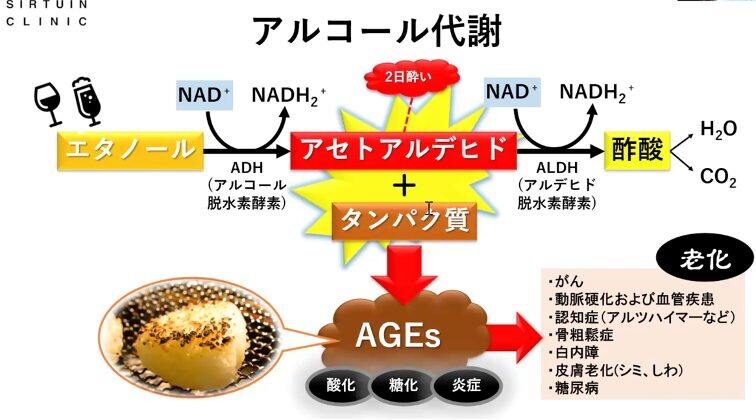

体内に過剰に取り込まれた糖と、タンパク質が熱によって結びつき、AGE(最終糖化産物)に変化します。この反応が糖化です。

AGEは、正常なタンパク質の働きを阻害し、老化を促進させます。若い頃、AGEは新陳代謝によって置き換えられますが、年とともに、だんだん数が増え、体内に蓄積していきます。

オランダの研究チームの調査によると、AGEの蓄積が多い人ほど、糖尿病や心筋梗塞、脳卒中などを発症する率が高かったということです。

実のところ、AGEが生成されるのは、糖だけではありません。脂質などからも、AGEは産生されますし、意外なところだと、アルコールからもAGEは生み出されることがわかっています。

アルコールは、もともと体にとっては毒なので、体内に入ってきたアルコールを解毒する必要があります。

体内に入ってきたアルコールは、その大部分が肝臓で解毒処理されます。

アルコールは、肝臓で「アセトアルデヒド→酢酸」へと姿を変え、それがさらに二酸化炭素と水という無毒なものへと代謝され、体外へと排出されます。

アルコール分解の途中で生成されるアセトアルデヒドが、二日酔いになる原因ですが、実はこのアセトアルデヒドがタンパク質と結合しても、AGEができます。

つまり、アルコールは少量であれば問題ないものの、たくさん飲むとAGEが多く産生され、体を老化させてしまうのです。

──────────────────────────────────

◆アルコールの過剰摂取によるAGEの増加と体への影響

そもそもアルコール自体、飲み過ぎると体にさまざまな悪影響を与えます。

アルコールは、免疫を下げる作用があり、濃いウイスキーなどをストレートで飲み続けていたりすると、喉の粘膜が傷つけられ、炎症が起きやすくなり、ひいては喉頭がん、食道がんへつながります。

2024年の年始に食道がんでお亡くなりになった経済評論家の山崎元さんは、「10年間にお酒を飲まなかったのは3日くらい」というほど、お酒が好きだったそうです。

また、アルコールを大量に摂取していると、肝臓に負担がかかって脂肪肝になり、やがては肝硬変となって、最悪、肝臓がんへと移行します。肝臓は沈黙の臓器とも言われ、病気になっても気づきにくいという特徴がありますから、注意が必要です。

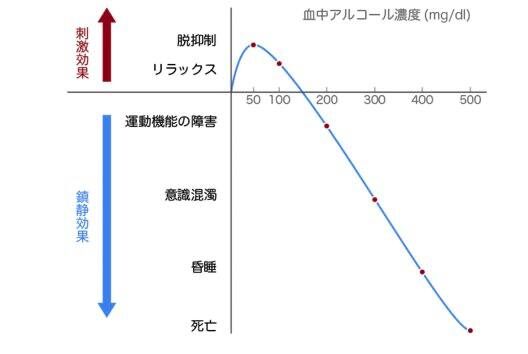

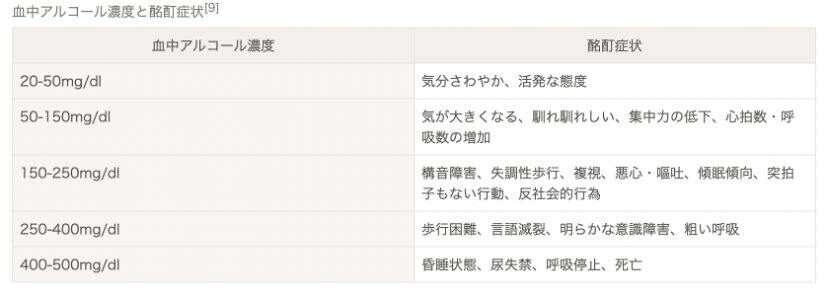

血中のアルコール濃度が増えるに従って、現出する中枢神経系の症状も変化します。

※e-ヘルスネット「アルコールの作用」より一部抜粋

アルコールは、軽く飲む分にはリラックス効果や脱抑制効果があります。かつて、アルコールが百薬の長と言われたのは、こうした効果があったからなのでしょう。

しかし、それを超えると歩行困難、意識障害など、中枢神経系を強く抑制する作用が働き、最終的には呼吸停止を引き起こして死に至ることもあるので、軽視はできません。

個人的には、時には存分にお酒を楽しむのも良いかとは思いますが、慢性的な飲酒や過剰摂取はAGEの生成を促進し、老化や健康被害を引き起こしますから、基本的には、適度な飲酒を心がけるのが賢明でしょう。

サーチュインクリニック大阪 院長 鈴木嘉洋

《参考文献》

朝日新聞Reライフ.net:2023年6月9日、日経新聞Web版:2018年10月18日、2022年4月11日、トウシル:2023年1月24日、e-ヘルスネット、他

よく読まれている記事

-

老化は、子どもの時からすでに始まっている

- カテゴリ:

- コラム

-

二日酔いドリンクは、本当に効果があるの?

- カテゴリ:

- コラム

-

「何となく健康に良さそう」だけでは、健康になれない

- カテゴリ:

- コラム

-

子どもが病気になったら、どこの科に行けばいい?

- カテゴリ:

- コラム

-

日本で低出生体重児が増えている要因とは?

- カテゴリ:

- コラム