- カテゴリ:

- コラム

2025年09月30日

体に不可欠な栄養素・ミネラルって一体何?

◆意外な事実!ミネラルとは金属のこと?!

「健康のためにも、体に必要なビタミン・ミネラルを積極的に摂取しましょう」

あなたも、こんな言葉を日々、耳にしていることと思います。そのミネラルとは一体何なのでしょうか。

そもそも、人間の体を主に構成する元素とは、酸素(O)65%、炭素(C)18%、水素(H)10%、窒素(N)3%で、実に96%がこの4つの元素で構成されています。

三大栄養素である炭水化物はC、H、O、タンパク質はC、H、O、N、脂質はC、H、Oで構成されていますから、三大栄養素が人間の体の主要な構成要素になっていることが、元素からも確認できます。

一方、4つの元素以外で構成された残りの4%の中には、その他の元素やミネラル・無機質が含まれます。三大栄養素にビタミン、ミネラルを加えて五大栄養素と言われていることは、ご存じの通りです。

そんなミネラルですが、実はその多くが金属であることをご存じでしょうか。

「金属が体に取り込まれるのは良くない」と思っている人にとっては、意外なことかもしれませんが、主要ミネラル7種のうちの4種、必須微量ミネラル9種のうちの7種が金属です。

例えば、必須微量ミネラルの一つに鉄が挙げられます。

鉄は、赤血球の材料になります。赤血球を燃やした後に残る粒子に磁石を近づけるとくっつきますから、まさに金属の鉄です。

他にも、銅や亜鉛、マンガン、クロム、コバルトなども生体必須微量ミネラルとされています。

これらのミネラルは、体の働きに欠かせないものであるにもかかわらず、体内で生成することができません。つまり食べ物などから摂取しなくてはならないため、重要な栄養素という位置づけになっているのです。

《参考文献》

『生命にとって金属とはなにか 誕生と進化のカギをにぎる「微量元素」の正体』(桜井弘著、2025年、講談社)、他

──────────────────────────────────

◆ミネラルには、必須ミネラルと有害ミネラルの二種類がある

良いミネラルと、悪いミネラルの違いは、体の機能を助けるか、妨げるか、という点です。次の図をご覧ください。

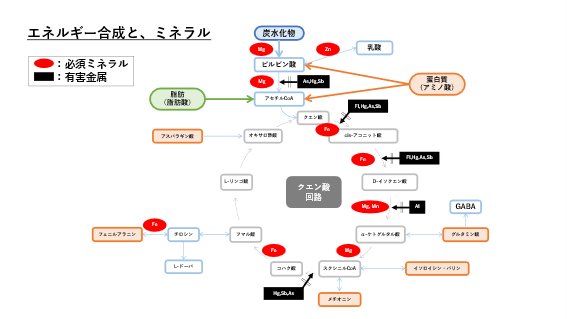

こちらの図は、解糖系・クエン酸回路と呼ばれています。糖質、脂質、タンパク質などを分解してATP(エネルギー)を生成したり、アミノ酸や核酸などを供給して生合成を促進したりする流れを表しています。

図の中で、赤丸で示したミネラルが必須ミネラルで、黒い四角が有害金属です。必須ミネラルはエネルギー生成時に使われ、有害ミネラルはエネルギー生成を阻害します。

従って、体内で必須ミネラルが不足したり、有害ミネラルが多く蓄積していたりすると、この経路が止まることになり、エネルギーが作られなくなるのです。

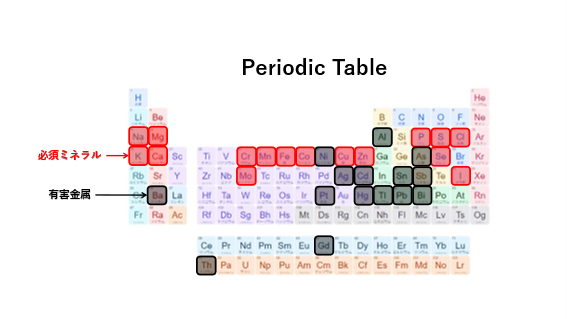

上の元素周期表の赤丸が必須ミネラルで、黒丸は有害ミネラルです。

周期表では、似たような性質を持つ物質が、縦に並んでいます。似たような性質とは、原子の外側を回る電子の数が同じという意味で、同数のもの同士は、似たような化学反応を示すという性質があります。

例えばカドミウム(Cd)や水銀(Hg)などの有害ミネラルは、同じ列の必須ミネラルである亜鉛(Zn)と似ているので、Znの働きを阻害します。

Znをしっかり摂取しておけば、CdやHgは吸収されにくくなりますが、亜鉛の摂取量が少ないと、これら有害ミネラルが体内に入って来て悪さをするわけです。

学生の頃は、苦手意識を持った人も多かった周期表には、こんな読み方、使い方もあるのだということを、知っておいていただければと思います。

サーチュインクリニック大阪

院長 鈴木嘉洋

よく読まれている記事

-

最近、明らかになってきた“腸皮膚相関”とは?

- カテゴリ:

- コラム

-

意外に知られていないメラトニンと健康の関係

- カテゴリ:

- コラム

-

病人が、病院でたらい回しにされる理由とは?

- カテゴリ:

- コラム